当算法成为红娘:一个本地交友软件重度用户的生存报告

上周三晚上十点,当我第7次刷到同一个人的资料时,终于忍不住对着手机骂了句脏话。这位戴着墨镜在游艇上自拍的"金融精英",三天来以不同名字、不同年龄出现在我的推荐列表里——算法似乎认定这就是我的"理想型"。说实话,这种荒诞体验在我使用本地交友软件的三年里早已见怪不怪,但每次都能刷新我对"智能匹配"的认知下限。

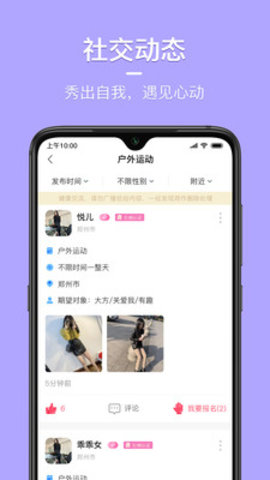

为什么我们离不开这些不完美的工具?

两年前刚搬到杭州时,我的微信通讯录里只有房东和外卖小哥。作为三十岁被迫重启社交圈的"新移民",本地交友软件成了救命稻草。记得在"Slow"(某款主打兴趣社交的应用)加入的烘焙小组,让我认识了现在每周一起做蛋糕的Lily——虽然我们第一次见面时,她带来的"自制马卡龙"明显是楼下一鸣真鲜奶吧的货色。这种带着瑕疵的真实连接,恰恰是这类软件最珍贵的部分。

但并非所有需求都能被满足。有次我想找附近玩黑胶唱片的同好,在主打即时匹配的"火花"上刷了三天,遇到的全是问"黑胶是不是就是大号CD"的匹配对象。后来转用社群型的"同好岛",才发现这座城市真正的黑胶爱好者都藏在五公里外的一个线下俱乐部——你看,算法定义的"附近"和现实生活的"附近",根本是两个平行宇宙。

那些藏在代码里的傲慢与偏见

主流软件的核心差异,本质上是对"就近交友"的不同理解。以我同时使用的三款为例:"邻友"坚持500米精确狙击,有次半夜给我推了小区保安的账号(他资料里写着"想认识高层次人士");"兴趣圈"则把同城定义为地铁一小时生活圈;最离谱的是"随缘",它的"智能推荐"说白了就是把上周登录过的用户随机打包发送——难怪我在成都出差时还能刷到杭州某位相亲八次失败的公务员。

这种差异直接导致匹配灾难。去年在成都使用"邻友"时,系统不断给我推荐茶馆老板和熊猫基地导游,而同一时期在杭州,推送清一色是阿里程序员和MCN机构网红。最讽刺的是,当我临时把资料里的职业从"互联网从业者"改成"自由撰稿人",匹配质量反而提升了——算法似乎比人类更执着于给人贴标签。

安全课是用教训买来的

说到资料修改,这里有个血泪经验:永远不要在简介里写具体工作地点。有次我如实填了某科技园区的名字,结果被一个声称"偶遇"的跟踪狂纠缠两周。现在我的防骗雷达已经练就条件反射:健身照背景里的公司logo、宠物照片暴露的小区特征、甚至外卖订单截图上的门牌号马赛克——这些细节比任何身份认证都更能判断真实性。