0

上周我差点在“巷遇”上滑到我舅妈——别误会,她只是来上海旅游顺手注册的,但那个瞬间让我彻底理解了什么叫“本地约会的地雷阵”。你看,在这座城市用约会软件就像玩扫雷,永远不知道下一铲子会挖出同事、前任,还是你家楼下卖煎饼的大爷。

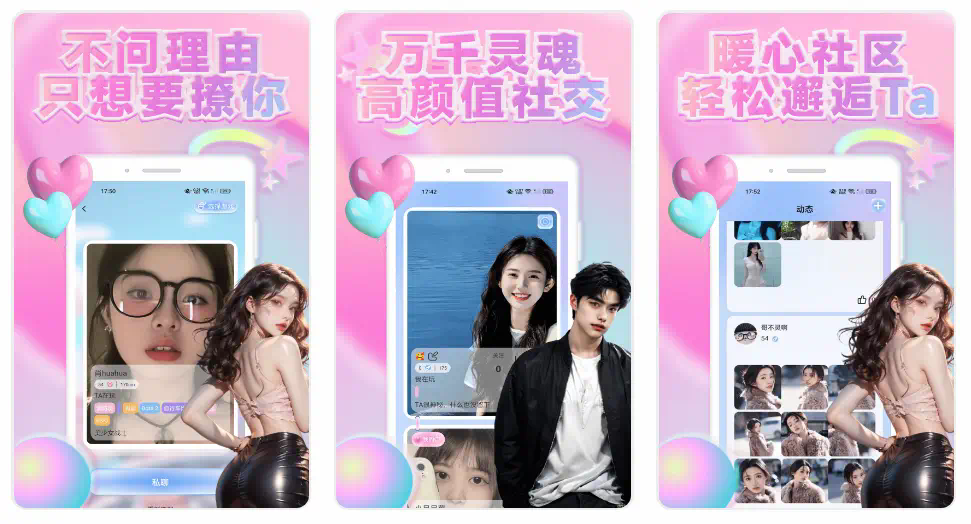

作为把虹口区到静安寺所有咖啡馆都坐穿的老选手,我试过的本地约会神器少说也有七八款。现在最常用的叫“邻趣”,主打一个“三公里内的浪漫”。注册时它非要我选“文艺青年”或“运动达人”,我咬着牙勾了前者,虽然我的文艺活动仅限于在B站看纪录片速览。匹配机制更玄学,说是根据音乐品味推荐,但自从我手滑点过一次《爱情买卖》后,系统就开始持续给我推送穿豆豆鞋的精神小伙。

真正让我留在这破软件的原因,是它诡异的“地铁三号线匹配特权”——只要两个人都常坐这条线,就能解锁专属聊天室。我和烘焙师小林就是这么认识的,个人简介里她写着“沉迷可颂的香气”,结果见面时她对着提拉米苏翻白眼:“糖分是当代社会的毒药懂吗?”后来才知道她前男友是甜点师,分手时往她门口倒了五十斤翻糖。你看,算法再精密也算不出人心里的疙瘩。

本地化约会最魔幻的,是明明身处两千多万人的城市,圈子却小得像弄堂里的晾衣杆。有次在“巷遇”上聊了个姑娘,发现她闺蜜是我公司财务,第二天全楼都传我在软件上装骑行爱好者(天地良心,我共享单车月卡都过期半年了)。现在我的策略是:周三晚上八点刷软件——社恐们刚加班完最空虚,匹配率比周末高30%,别问我怎么统计的,反正比公司年报靠谱。