在约会App里找爱情,还是找滤镜?

我记得第一次在Tinder上见到Mark时,他的头像是个穿紧身背心、肱二头肌发亮的登山客,简介写着“健身十年,自律即自由”。见面那天,我推开咖啡馆门就看见个穿松垮卫衣的男人缩在角落——桌上堆着三包空薯片袋,他正用沾满芝士粉的手指划手机屏幕。“你练的是…咀嚼肌?”我憋着笑问。他耸耸肩:“照片是2014年的。”

当“稍微美化”变成“集体魔幻”

这种“时空错位照”在约会平台大概能开个考古展。有人用大学毕业典礼照片撑到35岁,有人把美颜参数拉到“亲妈不识”——但最绝的是上周遇到的Lily,她的主页全是冲浪、跳伞、沙漠露营,结果见面坦白:“其实我恐高,这些是我表姐的图…但我灵魂很爱冒险!”

说实话,谁没给照片加过滤镜?我手机里也有张“偶然抓拍”的咖啡厅侧颜照,其实重拍了27次。问题在于,当所有人都把生活P成高光集锦,真实反而成了稀缺品。去年《社交心理学》有项研究说,78%的线上约会者承认资料“部分不实”,但其中62%认为“别人都这么干”。

职业造假大赛和AI钓鱼

比起外貌修饰,身份虚构才是高阶玩法。我遇到过自称“私募基金经理”的Tony,后来发现他在小区门口卖理财产品;还有标注“离异”的Chris,直到他妻子用共同账号给我发消息…最魔幻的是去年,聊了两周的“Emily”突然发来比特币链接——是的,现在连AI都能陪你模拟恋爱了。

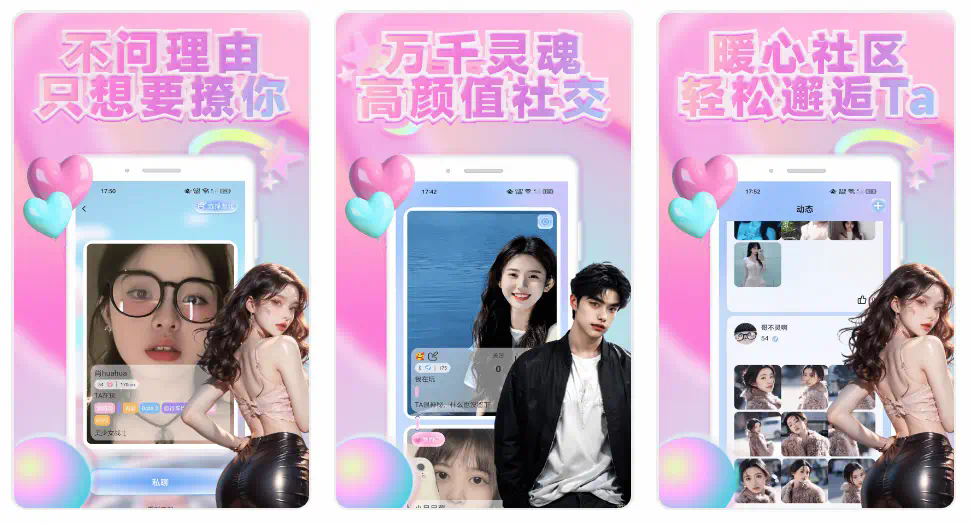

平台算法简直是这场化妆舞会的DJ。去年我注册某小众App时,随手传了张穿礼服的活动照,结果瞬间收到几十个“高质量匹配”。两周后我换成睡衣素颜照,推荐列表立刻降级成“可能认识的人”。这哪是找对象,根本是流量游戏。

我们到底在害怕什么?

有次匹配到个资料极其真实的程序员,简介写“发际线预警,周末爱宅家通关《星露谷物语》”。我问他为什么不做点“形象管理”,他回:“反正见面也会穿帮,不如先筛选掉外貌协会。”——这大概解释了为什么多数人选择伪装:我们怕被快速审判。