《本地交友里面的人是真的吗》

上周,我又删掉了通讯录里第三个自称“健身教练”的好友。这位仁兄的头像八块腹肌分明,朋友圈却永远只有同一张角度可疑的健身房镜子自拍。当我随口问起他常去的健身房名字时,对话突然停滞了三天——直到他发来一条新消息:“最近在带会员封闭训练,信号不好。”

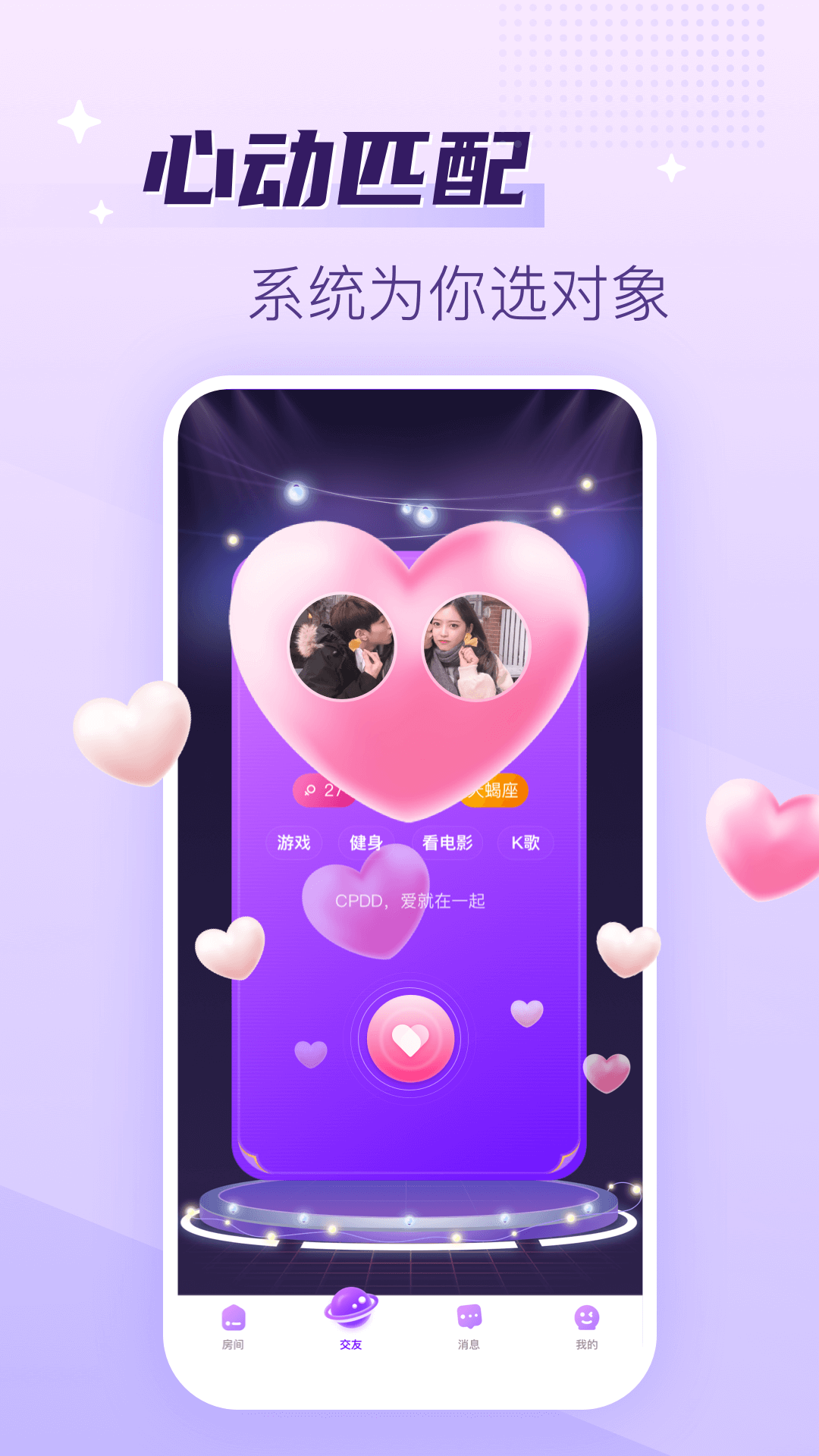

你看,这就是本地交友平台的魔幻现实。

真人≠真实

我必须承认,绝大多数账号背后确实是活生生的人。但“真人”和“真实”之间,隔着一整个美颜相机加戏精编剧的距离。去年我在某平台认识了个自称投行高管的Alex,第一次约会他坚持要选在金融街某大厦顶层餐厅。结果那天电梯故障,爬了二十层楼梯后,我在消防通道撞见他气喘吁吁地扯松领带——后来他坦白自己是楼下银行的信用卡推销员。